写真.文 / TED 阿出川 構成 / 阿出川 潤

第一回 日本サーフィン・ビジネスの夜明け

この年になるまで、本当にまじめに遊んできて良かったというのが僕の本音だ。

当時、仕事に忙殺されてきた大人たちの中には、

日本は最悪のストレス社会だと決め込む人も大勢いたが、

私のように好きなことを、言ってしまえば遊びを仕事にできた者もいたと考えれば、

日本もまだまだ捨てたものではなかった、そう思わずにいられない。

世の中についてをあまり真剣に憂うより、

自分はこうありたい、という物事に全力を傾けた方がいい。

世の中をどうにかするだなんて大それた事を叫びながら、

いつの時代も世を騒がせ続ける政治家を目指すより、

そのエネルギーを自分自身の夢に注ぐ大人がたくさんいる社会の方が、

遥かに楽しいはずだから。

限られた生涯。

少しでもストレスをストレスと思わない人生を送るためのヒントになればと、

僕のドタバタ劇をここに記してみることにした。

とはいえ、好例と呼ぶにはいささか適当にやりすぎた生き様ではあるけれど……。

サーフィンのある人生。勇気と明るさを味方に僕は生きてきた。

本当に素晴らしい遊びに出会ったものだと思う。

TED 阿出川(2010年)

1966 伊豆白浜

アメリカへ

「すみません、アメリカ行きの切符が欲しいのですが」と僕。

「ちょっとお待ち頂けますか?」と店員。

今の時代ならこんな会話は日常茶飯事だが、時は1960年代の初頭。そして、これが僕がサーフィンと出会うことになるアメリカへの第一歩だった。場所は秋葉原にある日本通運。

なぜ日本通運かって? 理由は海外一般渡航自由化の前年ということで、今のように旅行代理店などあるわけもなく、となればアメリカへ物資を運んでいる日本通運ならば、人間も運んでくれるにちがいないと思ったからだ。なにより神田の実家から歩いて行ける距離だったのも大きい。

当然、担当窓口など存在しない。代わりに〝何でも知っているぞ〞的な人物が出てきて僕の頭から足までを眺め、案の定、最初は本気で相手にしてくれなった。無理もない、この日の僕のいでたちはチェックのシャツにコットンパンツ。当時の常識では考えられない奇抜な洋服に身を包んだ、20歳にも満たない若者だったのである。それでも話は何とか前へと進んだ。

「パスポートとアメリカのビザはお持ちですか?」と店員。

「それ、なんですか?」と僕。

「それがないと発券できません。それから運賃は二十九万八千円です」

と、いかにも君には買えねーだろう、という態度の店員。

そこらじゅうが東京オリンピックに向けた工事の真っ最中。

うるさいことこの上ない昭和39年だったが、店を後にした僕の頭の中はすっかり消沈していた。チケットは高いし、思った以上にアメリカ行きのハードルが高かったから。行けなかったらどうしよう……すでに友達に言いふらしてしまった。落第もばれてしまう。恋焦がれたアメリカへの夢がついえ、友達に会わせる顔がないと思うと恐ろしかった。なんとか親に頼み込むしかない。当時、親父はネクタイ屋を経営、会社も儲かっていて、アメリカでの経験がきっと商売にも役立つ云々と、僕は頭をフル回転させた。

当時アメリカに行くにはアメリカ大使館で面接を受けなければならなかった。

「あなたはなぜアメリカへ行きたいのですか?」と面接官。

「英語の勉強をしたいからです」と僕。

「日本にいても英語の勉強はできるでしょう?」

このような面接を1時間ほど受け、面接官はこう続けた。

「翌日もう一度きてください。その際に親の預金残高証明書を持ってきてくださいね」

約束通りに再訪すると、昨日の日系二世の女性が「この書類にサインして」と誓約書を差し出した。そして残高証明を

見せると、「親は何をしているのか」と問われ、答えると誓約書の内容を説明してくれた。以下は誓約書の一部。

《アメリカの女性と結婚しないこと》

婚約者がいたのでOK。

《アメリカで仕事をしてはいけません》

もちろん。

《見学をしたらすぐに帰ってきなさい》

はい。

1ドル=360円の時代に、持ち出し金の上限がたったの500ドル。それでまともに旅行なんかしたら、10日で帰国するはめになる。しかし、とにかくこの場はハイハイで決め込んだ。やがて黒皮で包まれた重厚なパスポートに滞在許可書の印が押された。あとはチケットを入手するのみだ。

神田明神下で育った僕は、幼い頃からアメリカの物や人に強く惹かれていた。戦後まもない時代にはМPが来るたび彼らの元に走り寄った。当時、日本人の男子は福助のステテコにランニングで、女子はシュミーズ。家の中も外も格好は一緒で、外出時の履物は下駄という時代。ゆえにМPのユニフォームはあまりにまぶしく、その仕草の格好良さにも憧れた。僕が思わずヒザあたりを触ると、MPたちはハーシーの板チョコやリグレーのチュウインガムを気前良く分けてくれた。飛び上がるような美味しさに僕はただただ驚き、いつしかアメリカ行きは僕の夢となっていた。

話を戻そう。なんとか親を説得し、30万円を握り締めた僕は再び日本通運のカウンターを訪ねた。今度こそ、アメリカ行きのチケットを買うために。印が押されたパスポートを見せると、店員もようやく聞く耳を持ってくれたものの、それでも面倒くさそう。僕はめげずに〝そこをなんとか〝という態度でお金を見せると、ついに店員が折れてくれた。

「ジャパン・エアラインにしますか? それともパン・アメリカンにしますか?」

迷わず答えた。

「パン・アメリカンにします」

チケットは今すぐには発券出来ないので、3日後に届けると店員は言った。とにかくアメリカへ行ける喜びと仲間への体裁がたったことで、僕はすっかり舞い上がっていた。さっそく親にも報告し、感謝の気持ちを伝えた。心中では〝いつ支度金の相談話を切り出すか〞でいっぱいだったけれど。

親にはたびたび「アメリカで何をしたいんだ?」と尋ねられたが、本音を口に出すわけにはいかなかった。というのも、あの頃のアメリカの娯楽情報といえば、テレビで見るか、ファッション雑誌を見るかだけ。僕はもっともっと生の情報を知りたいのだけれど、当時アメリカへ行ける人といえば、勉強ができ国費で渡米できる人、品行方正な商社マンなど、僕から見れば面白みに欠ける人ばかりだった。とはいえ、「僕は遊ぶために、何かしらの夢を見つけるためにアメリカへ行く」などという軟弱な本音を親に言えるわけがない。しかし僕はこうも思う。東京オリンピックで世界の外国人が三波春夫の歌に興味を抱くことがあるならば、僕がハンク・ウィリアムスやエルヴィス・プレスリーに憧れるのは極めて自然なことだと。ましてや反逆的児的な生き方に憧れを抱きがちな青春期の若者ならばなおさら。

写真 左)1964年ガーデナー時代 ガ ー デ ナ ー 時 代 。 シ ボ レ ー ・ インパラをバックにガーデナー仲間と共に。

写真中央) 日本にはまだなかったマクドナルド、食べたらアメリカ人になれると思って朝から食べていた。

写真右)ガーデナー仲間と。

数日後、チケットとパン・アメリカンの航空バッグが届き、僕は荷造りをはじめた。着るものは全部VANのジャケット。シューズだけは日本にないので、アメリカに着いたらまず〝ケッズ〞を買うと決めていた。色は絶対にブルーだ。

渡航時のファッションは黒のブレザー。学生仲間で結成されたアイビー・ナイロンズ・クラブが、原宿に軒を構えるジェイムス・リーに注文したものだ。これにグレーのパンツとアメ横で買ったコインローファーで決定。

日常に必要なものをスーツケースにパッキングしていたら、親父が「これを持って行け」と浮世絵の本をくれた。500ドルでは足りないだろうし、万が一困った事態に遭遇したら、きっとこれが役に立つから、と言われ、重いけれど持って行くことにした。本音を言うと、親父にはお金を含めて頼みたいことが山ほどあったのだけれど、最終的には〝なんとかなるさ〞の精神で乗り切る決意を僕は固めた。

羽田空港までは親父がプリンス・スカイライン1500で送ってくれた。チェックインはすんなりと行けると思ったが、荷物が重量オーバーで、なんと6万円ほどもの追徴金を払わされるハメに。親父が居てくれてほんとうに良かった。

見送りの友人の中で一番熱心だったのは、後にカメラマンとして大御所となる坂田栄一郎。彼もアメリカに何かを強く求めていたのだ。他にも多くの友人が見送ってくれて、なぜだか涙が溢れてきた。アメリカへ行ける嬉しさ、落第からの逃避、話が出来る友達がしばらくいなくなる寂しさ、さまざまな感情が交錯した。だから涙の理由はうまく説明できない。

ブレザーの内ポケットにパスポートとコンサイスの英和辞典をしっかりしまい、いざ飛行機に乗り込むタイミングで、乗務員が相談を持ちかけてきた。エコノミークラスが満員なので、ファーストクラスに乗ってほしいと言ってきたのだ。もちろん料金はチャージされないと言われたが、仮に請求されたら有り金をすべて出しても足りやしない。不安は募った。

ファーストクラスには6人しか乗客がおらず、もちろん一見して大金持ち。品格ある年配者ばかりだったから不安はますます増してきた。そして、海外で成功した人であろう日系人が私に尋ねてきた。

「君は随分若いね」

「はい」

「どこへ行くの?」

「アメリカです」

「何をしに?」

「アメリカを見てみたいのです」

「アメリカはとても夢がある国だよ。勉強になるし、頑張りが

いのある国だ。面白いよ」

そして、私の肘掛にスタイル抜群のスチュワーデスが腰をあずけ、チキンかビーフかと英語で尋ねてきた。舞い上がる私は思わずパスポートを提示してしまった。彼女は笑いながら〝ついて来なさい〞という仕草で立ち上がった。怯えるように後を追うと、彼女は私よりずっと背が高く、腰を左右に振って歩く姿はまさにマリリン・モンロー。〝これからは白人専門で行こう〞などと訳の分からないことを思いながら、同時に自分の弱さに打ちのめされた。

キャリーで確認したビーフステーキをオーダーし、席に戻る。やがて笑顔とともに運ばれてきた食事を僕は美味しく平らげた。同時に、このスチュワーデスなら話を聞いてくれるだろうと思い、エコノミークラスから望んでもないファーストクラスに来て、料金のことがとても心配です、と紙に英語を書いて読んでもらった。すると彼女は、なんの心配もいらないから安心してお休みなさい、と返事をくれた。

それにしても、こんなにも英語が理解できないとは正直困った。いったい何年英語の勉強をしたのだろう。読み書きばかりで、さっぱり本場の英語が聞き取れないじゃねーか。高校のとき、英語が一番になったら文系の推薦をあげようと先生に言われ、猛勉強した思い出が馬鹿馬鹿しく思えた。

経由地のハワイから先はエコノミークラスに戻った。機内にはアメリカ本土に帰る日焼けした白人ばかり。みんなアロハやプリントTシャツにトランクス、そしてサンダルとブレザーを着ていた。僕はエコノミークラスの席の狭さより、自分が着ている堅苦しいファッションが窮屈に感じた。

アメリカ人は海に居るときも買い物に行くときも、旅行に行くときも同じ。便利さや快適さを自然に表現できる感性は当時の日本人にはないものだった。日本でアロハシャツを着ている人はハワイアンバンドのグループくらいなもの。Tシャツにしたって日本では福助の肌着が主流で、僕はアメ横で探し求めたB.V.D.が宝物。すべてがカルチャーショックだった。

ついにロサンゼルスに到着。ちょうど夕焼けが沈んでどんどん暗くなる頃で、僕はまた不安に襲われた。迎えは本当に来てくれるのか……。この便であることは伝えてあったが、返事が来なかったのが心配だった。そう、僕が羽田を出発した後の出来事なのだが、神田の家に電報が届いたという。そこには「迎えに行けない、面倒は見れない」という内容が記されてあったそうだ。そんなことなど知らない僕は、ロビーで懸命に迎えを探したが、出会えるわけがなかった。

僕は案内係のおばさんの所へ行き、得意のコンサイスを片手に状況を説明した。そして、困った時のためにと知人が渡してくれた名刺を出すと、おばさんは親切に名刺の電話先に状況を説明してくれているらしかった。受話器を置いたおばさんは、名刺の人の部下が30分後に迎えに来てくれると教えてくれた。それでも不安は消えなかったが、そんなとき、目の前を金髪ポニーテールの若い女性が真っ赤なМG-Bに乗り、髪をなびかせ走り過ぎていくのを見て、急に気分が盛り上がった。僕はいま憧れのアメリカにいる。見渡すと、駐車場には夢の車たちで溢れていた。

迎えに来てくれた人が連れて行ってくれたのは7ドルのモーテル。日本ではモーテルの印象が良くないので心配したが、部屋はシンプルで清潔、快適そのものだった。翌朝、直接面倒を見てくれることになったケン中岡さんが迎えに来てくれた。今日は仕事で用事があるから一緒に回ろうと言って、なんと新車のキャデイラックに乗せてくれた。僕はこの車にクラッチがないことに驚いた。ハンドルをいとも簡単に、手の平だけでくるくると回している。中岡さんは「パワーステアリングだからね」と教えてくれた。中岡さんは不動産会社を経営していた。その人柄は誰からも尊敬されていて、だいぶ経ってからガーデナ市長になったという噂を聞いたことがある。

「アメリカのどこを見てみたい?」

「別にここという所はありません。ただ観光地ではなく、本当

のアメリカの姿を見たいです」

「難しい問題だね。ここは日系人ばかりだからだめかな」

そんな話をしているうちに中岡さんの家に着き、昼だから家で食事しようということに。奥さんはとてもスタイルが良く、きれいな人で、子供2人もオボッちゃまタイプの髪形できちっと七・三に分けていた。日本人でもこうなれるのだなと、環境の違いに感銘を受け、僕もアメリカの空気をたくさん吸って、頑張ってああなりたいとつくづく思った。

ご飯に塩昆布、味噌汁は結構アメリカの気候とも合うようで、三杯もお変わりしてしまった。そんな時にもう一人の来があり、なんとミス・ユニバースである児島明子さんだった。明子さんは中岡さんの奥様の妹だったのだ。彼女はロングビーチで催されるミスユニバース・コンテストの審査員で来ているとのこと。彼女は僕と同様の質問をされていたが、すべて明確に答えていた。アメリカでは明確な「こうしたい」という答えが必要なのだとつくづく思った。

アメリカでは車がないと本当に不便だ。歩くしか移動手段がない僕はすぐに腹が減ってしまい、ホットドッグを食べまた歩き、ハンバーガーを食べまた歩く。鬼のように食べたらアメリカ人のような体型になれるかと思ったが、ならかった。

不便な生活を強いられたが、おかげで毎日食べる店でアルバイトをしているアレンという高校生と友達になった。犬も歩けば棒に当たるではないが、この不便さが、僕にチャンスをもたらしたことは確かだ。なぜならアレンこそが、僕がサーフィンを始めるきっかけを作ってくれることになるからだ。

狭い日系人社会のなかで僕の噂は瞬く間に広まり、日曜日にレドンドビーチで行われるバーべキューに誘ってもらえることになった。海は適度な人数と晴天で、最高に気持ち良かった。海の家もなく、聞きたくもない音楽が流れる日本の海とはやはり違う。誰かが持ち込んだカセットテープからは、これから社会現象にまで登りつめるビートルズやビーチボーイズの曲が流れていた。不思議なことに、海水浴を楽しむ人は誰一人としていなかった。代わりに海に入っていたのは、サーフィンを楽しむ20 人くらい。音楽とあまりにもマッチした

その光景は、日本とはまるで別世界だった。興味が湧く湧かない以前に、僕は目前のその光景を、はなから白人の世界だと、心の中で勝手に遠い存在として捉えていた。

「今日はサーファーが少ないな。波ちいさいしね」

「サーファー、というのですか?」

「そうか、日本人でやっている人はいないだろうね」

ベーベキューで知り合ったひとりがボーディング・ハウスを紹介してくれた。1ヶ月、3食付きで75ドルで滞在できるという。やりたければ仕事も紹介してくれるそうだ。夜間の学校にも通えるし、願ってもない話だった。観光ビザということも大した

問題ではなさそうだったし。

クリスという青年を紹介され、ボーディング・ハウスのルール、そしてガーデナー(庭園士)という仕事があること、仕事はとてもきびしいが、お金にはなるという話を聞いた。僕がぜひやりたいと言うと、クリスは機械や道具を使いながら、3日間びっしり仕事を教えてくれた。

一人部屋が空くまでは、小田原出身のスズキさんと相部屋だった。スズキさんは真面目で愉快な人だったので、先の見えないアメリカ生活に不安を抱える僕には心強かった。ボーディング・ハウスはウエスタン・アヴェニューとヴェニス・ブルーバードがクロスした便利な立地に建っていた。近くには〝Safe Way〞という、当時の日本では考えられない巨大なスーパーがあり、大きなワゴンにものすごい量の食料品や雑貨をバンバン乗せて店内を巡るアメリカ人たちに圧倒された。まちがいなく日本の一般的な家屋や冷蔵庫で対応できる量じゃない。

僕のTEDというニックネームもここで生まれた。名付け親はボーディング・ハウスのオカミさんで、「輝雄という名前はこっちでは馴染まないから、そうね、テッドにしましょ」と、いとも簡単に決まったのである。

「アメリカはタイム・イズ・マネーよ」

どのガーデナーも1ヶ月、1年という短い単位で契約している。一定して温暖な気候と広々した土地がある(広い庭をもつ家が多い)からこそ成り立つビジネスだ。仕事は刈った草を大きな麻の袋に入れ、ホースで水を巻き、水圧でゴミを吹き飛ばし、また次の家へ急ぐというもの。

こうして仕事をはじめた僕だったが、思わぬところで父が渡米前に渡してくれた浮世絵が僕を助けてくれた。

その日はあまり広くない庭が仕事先で、隣の塀の向こうで白髪のおばあさんがプールサイドで静かに本を読んでいた。僕は注意力が散漫だったのか、狭い庭で芝刈り機をターンさせるキッカケを失い、暴れる芝刈り機が塀をぶち破ってしまった。それでも勢いは留まることなく、芝刈り機はおばあさんが住む家のプールに飛び込み、沈んでしまったのである。僕はしばらく声も出ないまま立ちすくみ、我に返るや否や、日本式の深謝表現、すなわち土下座の姿勢になってボスに謝った。しかしボスは言った。

「アメリカではあらゆることがお金でしか解決できないのだよ。機械は直るけれど、今日はもう仕事が出来ない。とはいえ

責任はボスである私にもあるから、私たちの損は考えなくて良い。それよりおばあさんと話をつけてきなさい」

僕はおばあさんと交渉したが、修理代が500〜700ドルくらいは掛かるとのことだった。手持ちは400ドルしかない。そこで僕が思い出したのが浮世絵の本である。僕はおばあさんに「現金はありませんが、それ以上の価値があるものを日本から持ってきています」と告げた。

ボスは僕の言うことを懸命に通訳してくれて、おばあさんは「日本の浮世絵はすばらしいから、それで無かったことにしましょう」と、なんとか事を荒立てずに治めることができたのである。

こんなミスをしながらも、ボスは私を月、火、水曜と専属で雇ってくれて、2週間後には日給で25 ドルをくれるようになった。当時、日本の平均的な月給が2万円に届くかどうかという時代。とりあえず3日働けば1ヶ月はここで生活出来る、と僕は思った。さらに木、金曜も違うボスが雇ってくれた。やがてボスたちの評価を聞いた女将さんは、私に極力良い条件の仕事を回してくれるようになった。仕事をしたがる人が少ない週末に関しても、私は喜んで引き受けた。なにせ昼で仕事が終了し、いつも通り25ドルもらえたのだから。

仕事にも慣れ、経済的にも潤いが出てきた頃、僕は本格的に英語を勉強したくなって知人に相談した。するとLAのアダルト向けスクールが1年間25セント! と教えてくれて即決した。その学校に通う生徒は南米人やヨーロッパ人ばかりで、日本人は私を含めて3人だけ。それにしても教科書、ノート、鉛筆までついて25セントだなんて、もう何処を探してもないだろう。授業は英語のみですべてが進む。日本の英語の授業がいかに役立たないものかと呪ったものだ。

それでも英語は次第に理解できるようになっていった。すると何処へ行くにも怖気づかなくり、アメリカでの僕なりのライフスタイルが一気に形成されはじめた。休みにはアナハイムへ射撃をしに行ったり、ナッツベリー・ファームへ行ったりした。ワッフルに苺を乗せたスイーツを食べ、こんなにも美味しいもの世にあるのかと唸った。

そんな最高の時間を過ごす一方で、アメリカではベトナム戦争による徴兵の話題が蔓延していた。観光ビザでアメリカにいる僕が徴兵されることはないと思っていたが、こんな噂まで。

「ある一定期間滞在していたら、日本人でも徴兵される。しかもそういう人間は決まって最前線へ送られる」

僕はいくらアメリカの市民権が貰えると言われても、それは願い下げだと思った。もちろん徴兵されることはなかったが、その代わり、旦那がベトナムへ行ってしまい暇をもてあましている奥様連中に、ボーリングだのバーだのと借り出される機会は多かった。ラスベガスへも定期的に通うようになり、バクチには興味がなかった僕ではあったが、あの煌びやかな雰囲気を味わえたのは最高だった。

知人が1957年型のマーキュリーを持っていたので、5ドルと試験用紙6枚を丸暗記し、2日後に名刺サイズのライセンスを手に入れることが出来た。以来、仲間が乗る1956年式シボレー・インパラ、1963年式シボレー・コルベア、1964年式シボレー・ノバなどでドライブを楽しんだ。

ビザの期限が近づいてきた。ボスに相談すると移民局へ一緒に行ってくれて、「英語の勉強をもっとしたいから」と申請すると、3ヶ月分のビザをすぐにくれた。ボスは「何回でも更新できるし、いざとなったら一度メキシコへ行って、すぐ入国すればいい」などと色々な知恵を教えてくれたが、僕はそうそう長いのも考え物だなと、思うようになってきた。僕はアメリカに移住したいのではなく、何かを発見したくて此処に来たのだ。

公衆電話が気になって仕方がなくなった。「コレクトコールで日本に掛ければ君は一銭もかからない」と知人が教えてくれたが、結局はどちらかが払うことに変わりない。しかも3分間で4500円。日本の1ヶ月の給料が2万円弱と考えると法外な値段だ。けれど彼女のユリの実家は酒屋だし、商売をやっているからOKかなと僕は勝手に判断し、コレクトコールで初の国際電話。

「もしもし、元気?」

「みんな元気よ」

「こっちはすごいよ。想像していた以上。ここまで進んでいると

は思ってなかった」

「仲間の皆は就職で大変みたい。あなたの話になると、ついで

に私もアメリカへ行ったら? ってからかうのよ」

「もし来たかったら親父にユリのことを話して、アメリカに来さ

せるように話してみるよ。OKが出たらまた連絡する」

彼女は特に心配していなかったけど、不法就労のこと、ボーディング・ハウスのことだけは心配していた。ユリと話した後だからかもしれないけれど、徐々に自分が今の生活に慣れていることが怖くなってきた。本来の目的を忘れ、このまま惰性でアメリカ生活を送るのか、それとも何かを見つけて日本へ帰国し、挑戦するのか……。夜遊びへ繰り出しても盛り上がりきれない近頃の自分に気づいていた。

ルームメイトのスズキさんが毎日のように「暑い、暑い」というのが煩わしくなってきた。

「スズキさん、その〝暑い、暑い〞ってやめてよ。それからアメリカ人のことを〝ケトウ〞っていうのもやめてよ」

少しずつ仲間との会話も弾まなくなってきていた。自分の気持ちの変化が隠しきれなくなり、アメリカ滞在の目的が周囲と少し違ってきたのが原因だと思う。ボーディング・ハウスの仲間の多くは、アメリカに留まり生活が出来ることが最良だった。一方、僕はといえばアメリカでの収穫を日本に持ち返ることが目標で、極端に言えば、こんなことをしている場合ではなかったのだ。

そんな日々の中、久し振りにアレンが働くホットドッグ屋へ行くと、今度の土曜日にビーチに行こうぜと誘われた。しかもアレンのコンバーチブルで行くというので、これは今までにない楽しみとなった。

約束の土曜日、コンバーチブルには専用のレコードプレーヤが装着してあり、なんと針が下に付いていて、どんな振動でもOKなのだという。日本のガタガタ道ではダメだろうなとは思ったものの、その頃の日本はクルマにレコードプレーヤーを装着すること自体、考えられない発想だった。

途中、サーフショップに寄りワックスを2セントで買い、ビートルズの曲を流しながらサンタモニカへ到着した。ビキニ姿の女の子が多く、白い砂浜に寝そべり本を読んでいた。とにかく太陽に当たることが大好きなようだった。目尻の上がったサングラスがよーく似合っている。

アレンはサーフボードを抱え、砂浜の上で滑り止めのワックスをデッキ面にまんべんなく塗り、海に浮かべた。腹ばいになり、腕はクロールのように水をかき、沖へ向かう。私は砂浜に座って眺めていたが、6ドル95 セントで買ったトランクスで気分はいっぱしのサーファーだった。

やがてアレンが「TEDもやってみろよ」とボードを貸してくれた。大学時代スキーに明け暮れていた経験から、こんなの簡単だよと思ってボードに乗ってみたが、これが意外に、いや、ものすごく難しい。ボードに立つどころか、バランスを取りながらクロールのように腕を回すことさえおぼつかない。〝立つまでは止められない〞と何度もトライするがまるでダメ。気づけば時間を忘れ、無心で波を追っていた。

以来、毎日毎日サーフィンというスポーツのことを考えるようになり、週末のたびに海へ繰り出すようになった。当然のようにサーフボードが欲しくなると、アレンがサーフボードを譲ってくれる、と言うではないか。天にも昇る気持ちだったが、時同じくして、日本の彼女からアメリカに来るという手紙が届いた。僕はこうしちゃいられないと、壮大なプランを考えた。ニューヨークから出発し、アメリカを横断するのだ。

アレンにこれからのことを伝え、「サーフボードは買えなくなったけれど、もう一度ここに戻ってくるから、そしたらまた海に行こう」と約束した。ハウスの仲間にお世話になったお礼をし、旅の計画を話すと羨ましがられ、その選別で270ドルものお金が集まってしまった。涙声で深く頭を下げ、日本に帰る

前に必ずここに寄ると約束した。

必要最小限の荷物だけを持って、いきなり喧騒のNYへ。そこは活気にあふれていた。旅はユリとお互いの価値観を確かめ合ういい機会だった。この時、僕はおぼろげながら日本に帰ってやりたいビジネスについて想像するようになっていた。それをユリに話すと、彼女はすごく乗り気になってくれて嬉しかった。日本に帰ってやりたいこと……それはもちろんサーフィン。まだプランも何も決まっていなかったけれど、漠然とやり遂げられる自信があった。

僕らはNYからアメリカを横断し、様々な出会いや経験に恵まれた。まだまだ貧しかった日本を飛び出してアメリカへ渡り、そこで見たもの、経験したこと、文化の違いが、その後の僕らに大きな影響を与えたことは間違いない。

LAに戻り仲間と再会し、ひと通りの報告とお礼をした。そしてアレンを訪ね、「日本に帰ってサーフィンの仕事をする」

と伝えると、彼は限りないサポートを約束してくれた。この話はアメリカ生活でお世話になった田口さんをはじめ、友人にも伝えた。多くの人が懐疑的だったが、田口さんだけはビジネスとしての可能性に興味を示してくれた。そして「必要な情報は流すし、必要な物があれば送ってあげる」という心強い言葉と共に僕を励ましてくれた。これで心置きなく日本へ帰れると僕は思った。

サーフィンというビジネス

1964年鵠沼。

TED サ ー フ ボ ード 第 一 号 は 、 飛 行 機 の 翼 の 内 部 構 造 か ら ヒ ント を 得 て 、 キ ー ル を 内 側 に 組み、その上にベニヤを張ったもの。もちろん、ビーチにはまだサーファーはいない。

日本で新しい冒険が始まる、そう考えると僕は居ても立ってもいられなくなり、3日後にはJALの飛行機に乗り込んでいた。途中、給油のためにハワイへ立ち寄ったが空港の外には出なかった。中途半場な空き時間を持て余したが、かといってカメラは売ってしまい手元にない。そこで、たまたま目が合った人に記念写真を撮ってもらい、しかも写真を送ってくださいという厚かましいお願いまでしてしまった。彼は明治製菓に勤めるいかにも優秀な人で、一週間後に写真を送ってくれた。

帰国すると、友人たちが集まりアメリカのことを色々聞いてきた。なかでも熱心だったのが、出発前と同様カメラマンの坂田栄一郎だった。

すぐに実行に移さなければ。アメリカで見て来たこと、経験してきたことを少しでも早くかたちにしたい。まわりの仲間はすでに大学を卒業していた。僕は落第生ということで、また後輩と一緒に大学に通わなければならない。サーフボードを造りはじめれば、僕がアメリカで大きな発見をしたという証明になる。

将来の展望を伝えると、父は快く賛成してくれた。そしてサーフボードを造るあたって心強かったのは、ユリの兄の存在だ。彼はモーターボートを自作するのが得意で、FRP(強化プラステイック)の扱いに長けていたのだ。

写真上)1965年千住工場

こうして僕らはまずベニア板をキールに貼り付け、その上をガラス繊維とFRPで巻き、耐水性を備えたサーフボードを作り上げた。僕らにとっての初代サーフボードである。さっそくサーフボードを鴨川や鵠沼へ持ち込み、波乗りを楽しんだ。アメリカで見たものとは大いに違ったけれど、比較をするものが無かったのでこれで良とした

義兄が川向こうの北千住で、本格的にサーフボードを作っている人が居ると教えてくれたので、早速行ってみると、高橋太郎氏であった。工場は道路を作業場としていて、よくパトカーが来ては「ここは作業する所ではありませーん」。しかしそんな事はお構いなし。

一斗缶でゴミを燃やし、煙が隣の家屋に入っても誰も文句を言わない、そんな時代だったのだ。

写真上)1965年千住工場

義兄から高橋氏の紹介を受け、「自分もこれを仕事にしたい」と想いを告げると、高橋氏は「日本に2〜3社あってもいいよな、一緒に頑張ろう」とまで言ってくれた。

高橋氏は長さ150×幅30×厚さ15 ㎜のウレタンフォームを4枚譲ってくれて、僕らは北千住を後にした。材料はユリの実家がある南千住の2階に運び込んだ。ここはユリの部屋だったのだが、アメリカから帰ってすぐに僕らは結婚し、この部屋を作業所にしたのである。

ストリンガーは10尺で、厚さ12センチの杉板を近くの材木屋で買った。天気を見計らって外に馬を置き、杉板をサーフボードのロッカー(反り)状に切り出す。もちろん鋸で切るのだから、かなりの時間と体力が必要だ。次に切り出したストリンガーと4枚のフォームをFRPで張り合わせる。FRPは硬化剤をよく混ぜてはじめて効果を発揮するが、温度や湿度の違いで硬化時間が変わる。暑い日はすぐに硬化が始まるので、手際良くやる必要があった。特にストリンガーに張り合わせるときは自転車のゴムバンドを使い、2人掛かりで均等な圧力を掛けて締め付けなければならない。圧力にバラつきがあると、ストリンガーが蛇のようにくねってしまうからだ。

翌日には完全硬化したシングルベッドのようなフォームの上に、あらかじめ画用紙をつなぎ合わせたテンプレートを置き、アウトラインを鉛筆で描いた。それを鋸で切り落とし、今度はストリンガーのロッカーに沿って切るのだが、これには氷を切る鋸がベストだった。電気カンナを使いたい工程もあるのだが、2階では音と粉が飛び散るので使えない。だから大工が使うカンナをはじめ、ほとんどが手作業で行わなければならなかった。

これだけの大きさなので、部屋はまたたく間の雪が積ったようになった。掃除をしたら大変な量の粉で、アメリカで見た工場のそれとは雲泥の違いだった。とはいえ、我ながらシェイプは良い出来だったと思う。その上に230番のガラスクロスを使った。今日のようにオンスで呼ばれるのは、1960年代の後半になってからだ。

8010番の樹脂にコバルトと硬化剤を良く混ぜてクロスの上に流す。それをヘラでスクイージして気泡をなくし、フォームに接着させていった。この時のヘラはユリの実家が酒屋で味噌を売っていたので、その味噌を取る時のヘラが最高だったのだが、すぐ薬品に犯されて駄目になってしまった。

片面が乾くと、今度は裏面も同じようにやり、また裏返。レールにテープを貼って液垂れを防ぎ、3900番というワックスを含んだ樹脂を塗り、乾いたらまた裏面を作業する。

気の遠くなるような工程だけれど、たとえ少しの失敗でも、次の工程で直すとなるとさらに10倍の労力が必要になる。気を抜くわけにはいかなかった。この工程までに、僕らはすでに4日間を擁していた。

完全硬化したサーフボードは繊維が針のように固まっている。怪我をしないように注意して扱わなければならない。サンドペーパーで表面を整えるにあたり、この粉はフォームの粉とは違ってガラス繊維を含むので、屋外で、しかも公園のような広い場所でやりたかった。そこで兄が知り合いの土地を探してくれて、40番、60番、80番、100番とペーパーを変えたりブロックを使ったり、一日掛かりで磨きあげた。作業服は自動車修理工から貰ったツナギのお古である。

写真左) Doji井坂氏と長沼氏

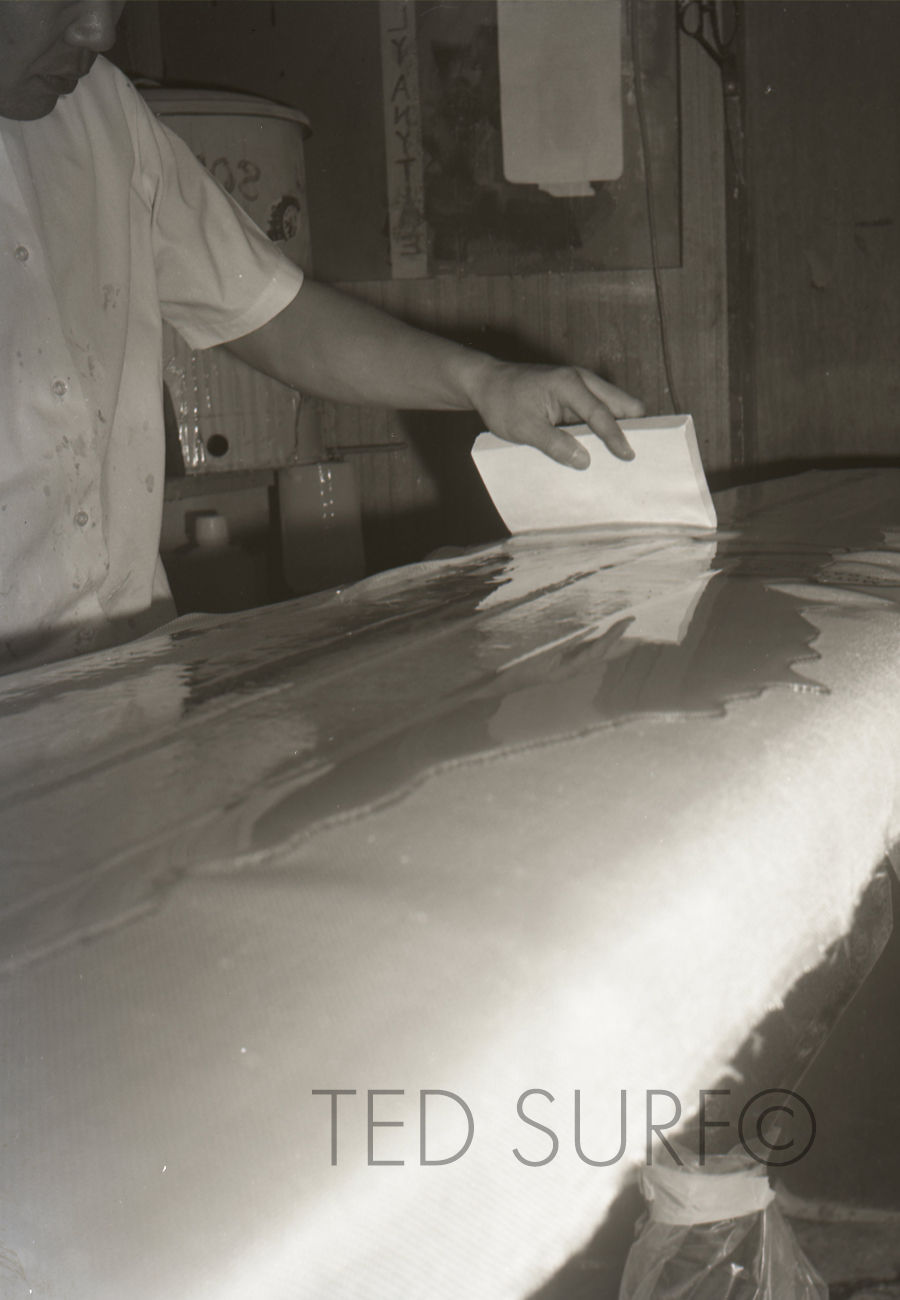

写真中央)ラミネート風景

写真右) 発泡したフォームを貼り合わせブランクスも手作りで作っていた

仕上げを塗る前にフィンを付けなければならなかった。集めのベニア板をフィンの形状に切り出し、木目の綺麗な経木にボンドを使い、アイロンで貼りつける、その側をクロスとロービングで包み、サーフボードと同じ要領で仕上げていった。その出来は今考えれば、売りたくないくらいの芸術作品だったと思っている。そしてボトムのテールにフィンを装着し、また同じ様な工程を繰り返し、ついにサーフボードは完成した。

サーフボードが作れるようになったはいいが、まだ生産ラインもなく、ビジネスとして成り立たせるにはほど遠い状態。僕は万が一、失敗しても家業を継げるよう、プリントネクタイで有名な某社で働くことにした。営業職で、袋一杯にネクタイを詰めて銀座や日本橋のデパート、小売店を回るという仕事だった。何がいやだって、友達だけには見られたくなかった。しかも一生懸命働いても月に2万8千円。ガソリン代にもならなかった。ひとつ良かった点は、その会社は九十九里の白子に別荘があり、月に何度かは掃除や雑草抜きに行く必要があったこと。サーフボードを持って社員を自分の車に乗せ、よく通ったものだ。しかし、白子の波はオンショア気味で波数が多く、サーフィンには向いてなかった。また、休みの日はやはり自分の時間に充てたかったので、僕はやがてサラリーマンとの副業を苦痛に感じるようになり、なんとしてもサーフボード作りを成功させ、自分の職業にしようと決意した。

父は以前と変わらず僕を応援してくれた。しかし神田淡路町の富士工機という会社がサーフボードを量産していてパンフレットを用意していると知り、父は大丈夫かと心配したが、僕には自信があった。

「大丈夫、この作りのサーフボードで海に入ったら、熱で破裂してしまうよ。僕は現物をしっかりアメリカで見てきている。モナカを作るのとは訳が違うんだ」

富士工機のそれはたしかバラクーダというサーフボードで、発泡スチロールの上に紙を巻き、その上からFRPで加工したものだった。

僕はこの前作ったサーフボードとまったく同じ作り方で2本同時にやってみた。時間の配分がうまくいき、樹脂が硬化する待ち時間の暇がなくなり楽しくなってきた。この時には電気カンナに排気パイプを工夫して装着し、部屋が粉だらけになるのを防げるようになっていた。しかし、さすがにFRPの粉だけは防ぎようがなく、ユリの部屋はもう2度と寝泊りが出来なくなった。日々試行錯誤の中、ピグメントのブルーの二本のストライプ、レッドのストライプという2本のボードが完成した。1本は自動車レーサーの米山次郎氏が買い、もう一本は義兄の船舶関係者から葉山マリーナに飾らしてくれと要請があり、運びこんだ。この頃のお客はスキーやレーサーなど、皆、自動車を所有する新し物好き、チャレンジ精神旺盛な仲間たちばかりだった。

写真左) 1967年勝浦マリブ

写真中央)1965年鵠沼

写真右) ボードショーツもないのでロゴを手縫いしていた

葉山マリーナに展示されたボードを見て、南千住まで訪ねてきた青年がいた。後にパイオニア・モス代表となる田沼進三君である。私が二階から顔を出すとちょうど目が合い招き入れた。彼はガラス繊維の厚さを確めたり、どんな樹脂を使っているのかを見学に来たということだった。葉山マリーナのボードの出来やアカ抜けたデザインに感心したらしい。

1965年逗子マリーナ

長女が誕生した’66年(昭和41年)の春、商標をTEDとして登録。

有限会社テッド・サーフボードとした。アメリカでの僕のニックネームを使うことで、仕事における全責任が自分にあることを強調したかったのだ。

東京神田のTED第1号

当時、デパートで商品が扱われるということは、その商品と会社が信用に値するという証だった。そこで僕は大学時代の遊び仲間が宣伝部に勤務する、日本橋高島屋を訪ねた。彼は後にシンガポール支店長になる商品開発部の大倉氏を紹介してくれて、なんとその場で20本の発注書と取引契約書を渡してくれた。こうして一ヶ月後にはそれらのボードがショーウインドウに並べられた……と言っても、夏物ファッションの添えもではあったのだが。そのうちの1本を、両国にある整骨医で育った岡野孝親、教彦兄弟が買ってくれたそうだ。別荘が太東にあったからと、数年後に知り合ってから教えてくれた。もう1本は蒲田の歯科医師が購入した。この客は片貝でやってみたいから教えてくれとせがまれ、行ったはいいが地元の人達と投網をやったりバーベキューをしたり、サーフィンをやる暇はなかった。結局のところ、彼の仲間のひとりにサーフボードを作りたい人がいて、その後何度も南千住に来ては長居をして、挙句の果てに自分で商売にしてしまったのを覚えている。鵠沼に住むお客さんはスポーツ売り場を訪ねてカスタム・オーダーしていった。岡野兄弟が買ったサーフボードは4万5千円だったが、カスタムは5万円を超える。儲けはもちろんだが、何より張り合いがあった。その客は大事な顧客とのことで、店員と私とで配達することになった。高島屋の配送場所でダンボールと高島屋のバラの包装紙でボードを包み、コロナ1600Sに積み配達した。レンガ作りの大きな新築の家で、そうとうな大金持ちだったことは疑いの余地もなかった。

銀座にサーフショップを開いたマイケル柳田氏がTEDのディーラーになってくれた。モデルでもありハーフでもある彼は雑誌に取り上げられることが多く、我々としてもいい宣伝となり助かった。両親がこれまた良い人で、マイケルのやることに口を出すが、納得すればお金も惜しみなく出してくれた。取り巻きには佐世保出身の通称サニーをはじめ、個性的な連中がたくさんいた。

当時はまだ六本木や原宿が遊び場としてメジャーではなく、人も少なかった。サーファーが出入りしたくなる店などは皆無に近かった。だから我々は横浜の〝IG〞によく通った。店内は真っ暗で目が慣れるまでかなり時間が必要だが、アメリカ人が多く値段も安く遊べた。なにしろ海に浜にとガソリン代が大変だったのだ。妻は大学時代の友達からCMの仕事を頼まれ、私は私でスキーの格好で時計の宣伝に出演するなど便利屋をこなしていった。サーフィンだけではまだまだ経済状況が安定しなかったのだ。

大学に籍を置いたまま早や6年が過ぎようとしていた。大学は学園紛争により酷く危険な状況で、行く気にもなれず、在籍していた芸術学部の連中までそんな事に振り回されてるのが不思議でしょうがなかった。そんな時間があるのならもっと遊べばいいのに。自由と個性が売り物であるはずの学生が赤く染まって行くのが、ただただ許せなかった。母親から卒業には60万円かかると言われ、ならばそれを事業資金にしたいと、僕は大学を中退した。

大学も辞め、ネクタイ修行も辞め、やるべきことはサーフボード作りだけ。アメリカの田口さんからケッズのスニーカーとグレッグ・ノールやマイク・ヒンソンの8ミリが送られてきて、友達やこれからお客さんになりそうな人達に見せた。サーフボードドは車に積みっぱなし、車はマンションの駐車場に停めっぱなしだった。