落第生のわだち

第二回 活性するサーフィン・ビジネス

高度成長期の日本、夢と希望を抱きアメリカから帰国した僕は理想とするライフスタイルを送るため、社会の軌道に反してひたすらサーフボードを作る仕事をチョイスした。

サーフボードも、ワックスも、サーフトランクスもない時代。

すべてを自分たちで作り上げていかなくてはならなかったけれど、その全てがクリエイティブだった。自分のしたいこと、夢のために多くの人を人を巻き込んきた僕の人生だけれどそんな性分が今となってみれば良かったのかな……と

今日もビーチにあふれるサーファーの笑顔を見て、そう思う。

前号のあらすじ

昭和39年(1964年)、右も左も分からぬままにアメリカへと飛び出した大学生、阿出川輝雄。

夢にまで見た憧れのカリフォルニアは、期待に背くことなく青年の心を鷲づかみした。ガーデナー( 庭師)のアルバイトをしながら食い扶持を稼ぎ、学校と遊びに暮れる日々。ボーディング・ハウスのオカミさんに“TED”のニックネームを授かり、仲間もできた彼は毎日を謳歌するが、次第に慣れゆく生活に「このままではいけない」と疑問を抱くようになる。アメリカ行きの目的は

「なにか夢を見つけてくること」。漠然とした目標が定まらぬある日、友人アレンに誘われドライブへ出かけたEDは、そこでサーフィンと出会う。やれどもやれども波に乗れずに悪戦苦闘するうちに、その魅力に惹きこまれ、のめり込んでいった。後日、サーフィンを一時中断し、婚約者のユリと決行したアメリカ縦断旅行のさなかで、TEDは、彼女に夢を語る。「サーフィンを日本に広めたい」。

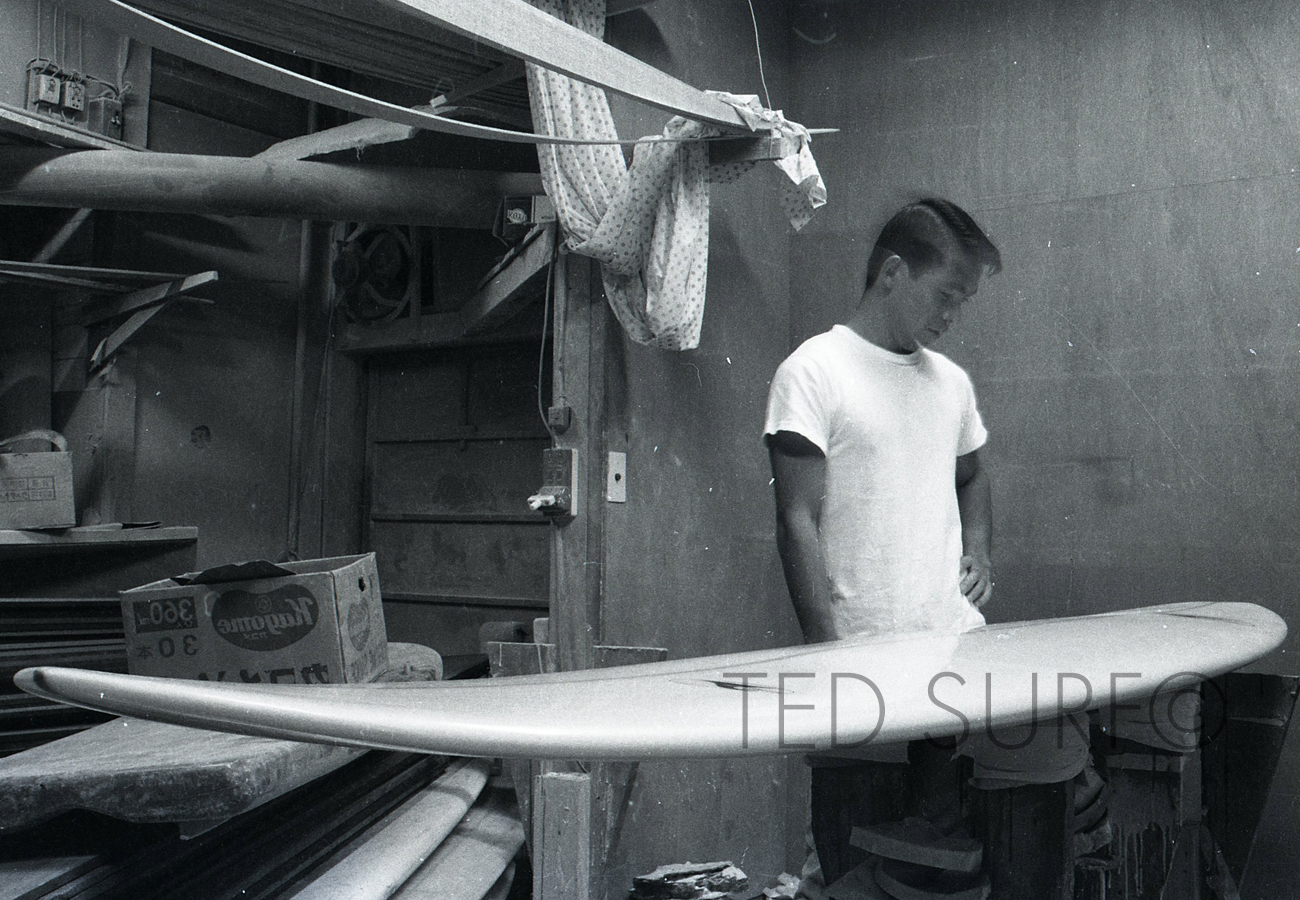

そして帰国後、大学生活そっちのけでサーフボード作りに没頭。文字通りゼロからスタートであり、試行錯誤の連続だったが、ひとつひとつシェイピングのノウハウを築いていった。

そして1966年、大学を中退した彼は有限会社テッド・サーフボードを立ち上げ、将来の意思を固めていく。日本サーフィン・ビジネスの夜明けである。

神田時代

父が経営する会社が所有する、古い二階建ての家屋が神田にあった。自由に使っていいと言ってくれたので、僕たちは月8万円で借りることにした。そこはサーフボードを作るには理想的な環境だったのだ。角地で、目の前に公園があり、二階に住めるということで、思う存分仕事に没頭できた。

千住の頃から出入りしていた商社勤めの知人がフォームについて真剣に考えてくれて、彼の口利きで東洋ゴムがフォームの開発を引き受けてくれることになった。これで四枚のフォームを張り合わせるという面倒な作業がなくなった。しかし、今度は逆に2枚に分割する作業が必要となり、秋葉原でバンドソーを買い、毎朝それを外に出してはフォームを割いた。これにストリンガーを挟んでPPバンドで締め、公園で乾かした。

前日に貼り付けたフォームをすぐにシェイプしたいのだが、まずは石のように硬い表層を削り取らなければならなかった。重さも幅も2倍の電気カンナで、キーンというすさましい音を出しながら剥いでいくのである。傍らには材料が山積みで、今思えばよく近所から苦情がこなかったなと思う。サーフショップということで、やたらと高校生が集まってきたが何も言われなかった。

下町でみな気心が知れていたし、親御さんたちも仕事で忙しかったようだ。

だんだん仕事が活発になってくると、働きたいという人が集まってきた。最初は隣町に住む小学校の同級生であり、千代田区のスキー選手仲間でもある滝君だった。給料が払えないから無理だと断っても、どうしても働きたいとせがまれ、初めて社員をかかえることになってしまった。彼は酒屋の丁稚奉公(でっちぼうこう)をしていただけあり、朝の掃除からなんでもこなしたし、運動神経がいいから仕事覚えもよく、あっという間にグッラシングを任せるまでになった。

1966年神田明神 / 左から長沼一仁、滝、TED 阿出川

どこで聞いたのか、新聞記者や雑誌社の人達が取材に来るようになり、記事になると問い合わせが来るようになった。ある夜の21時頃、4人連れの男が僕の小さな店に入って来た。なんとドンキーカルテット( ’60年代に活躍したバンドグループ)の面々で、リーダーの小野やすしさんがサーフボードを3本オーダーしたいと言ってきた。

「どちらでやるのですか?」と僕。

「千葉の守屋か御宿」とジャイアント吉田さん。

「守屋でできるのですか?」

「やってみる」

「どんなデザインにしますか?」

「小野やすしさんは全面黄色」

そしてジャイアント吉田さんはサメの顔を入れてくれ、というリクエストで、これについては和紙に水性で描かなければならず何枚もやり直した。猪熊虎五郎さんはすべてを僕に任せてくれた。このひと幕は若かりし僕に自信を与え、将来への手応えを抱かせてくれた出来事としてよく覚えている。

3週間後、ドンキーカルテットが外車に乗ってサーフボードを取りに来た。しかも3枚分となる4万5千円を新札でくれて、とても嬉しかった。

「このまま御宿に行くよ」と吉田さん。

「気をつけて」と僕。

「4時間あれば着くと思う。今度一緒に頼むよ」

翌週、彼らは再び店に顔を出してくれて、しかも同じ物が3本欲しいと言ってきた。

「あの板はだめだったのですか?」

「いや、昼寝していたら盗まれてしまった。悪い野郎がいるよなぁ」

「すみません」

なぜだか僕が謝ってしまった。

「TED君が悪いわけではないよ」

3週間後、彼らはまた新しい3本を取りにきてくれた。

滝君との連携も次第にうまくいくようになり、仕事が流れはじめた’67年頃、大磯ビッグ・ウエヴァースの石渡啓介氏がちょくちょく店に立ち寄ってくれるようになった。彼は神田須田町の商社に勤めていて、アメ横へ買い物に来るたび寄ってくれていたのだ。英語が達者だったこともあり、僕とは違った情報を持っていて話題に事欠かなかった。

「仕事を手伝いたいと言う青年がいるのだけれども、どうかな。大学生の井坂という者なんだが。今度訪ねさせるよ」

後日、日焼けした素晴らしい体格の青年が訪ねてきた。

「ドジです」

「学生では時間がないでしょう」

「いえ、大学は辞めます」

「入ったばかりで? それよりドジって?」

「ドジってばかりいるので、皆にドジって言われています」

彼の家は茅ヶ崎で、両親はともに教員と聞き、本当に大丈夫かとこっちが心配になった。そんな心配をよそに働き始めた。

1969年 伊豆 Doji 井坂

ドジは本能的にサーフィンを理解しているようで、アメ細工でもやるように樹脂を素手で扱い、自分でデサインしたスケッグを作るなど、才能あふれる男だった。後年、彼が自分の思うようにシェイプが出来るようになった頃、アメリカにシグネチャーモデルがあるように、ドジモデルを出したところ、湘南方面でとてもよく売れた。それは軽量でやや短く、動きが早かったので、日本人に合った日本製サーフボードの誕生と言っても過言ではなかったと思う。

その頃のライバルだったサーフボードと言えば……富士工業のフジサーフボードは海で、いや太陽熱で多くのボードが剥離してしまうというわけで、気づけば撤退していた。それに変わり、アメリカからタック川原氏を呼び、マリブという綺麗な板(前身はバラクーダー)を作ったのが米沢プラスティックだった。茨城の木下マネキンが下請けとなり、同じサイズの同じデサインというものだったが、よく売れていた。

湘南サーフィン・シャークスの佐賀兄弟のチュウタ(亜光)は大学の後輩だった。そんな関係を活かしTEDの板を見せにいくと、高木さんという坊主頭の怖そう顔をした人に「板が軽すぎるし短い。マリブのほうがいいに決まっている」と言われた。

「でも将来、サーフボードはスキーのように短くなりますよ。短

い方が動きますからね」僕がそう言っても、絶対ならないと反論された。そんなやり取りが続いたが、なぜ私がムキになったのかといえば、米沢プラスティックは大きな会社で、しかし作っているのはサーフィンをあまり詳しくない人達だったから、僕は商売上はともかく、性能面では絶対に負けたくなかったからだ。

マリブのように大量生産はできなかったが、カスタムシェイプのTEDサーフボードは湘南のサーファーたちに支持され、各方面から注目されていった。

当時、丸井と並ぶデパートとして緑屋があり、おそらく一番サーフボードを売っていたんじゃないだろうか。しかし私としてはスポーツ専門店で売ってもらいたかった。そこでスキー選手時代に客としてよく通っていたミナミスポーツを訪ねてみることに。交渉したのは社長の南彰氏と長谷川氏。彼らは快く僕の板を扱ってくれるといい、一緒に海に行こうなどと積極的につき合ってくれた。

ところで、この頃のサーフィン・クラブは自分の所属するクラブへの愛着が強すぎるばかりに、少々やんちゃが過ぎることも少なくなかったのだが、そんな中、池袋西武デパートでサーフィンの催事が行われることになった。司会は鴨川ドルフィンの中村氏。各クラブはユニフォームで舞台に上がり、なかなかの盛り上がりをみせた。

マリブの片桐氏、岩倉氏が展示場に勝浦マリブの写真を飾った。その波の素晴らしさは今でもよく覚えている。波の向こう側が見えるほど綺麗な薄い波で、カールの中に片桐氏がバッチリ入っていた。

中村さんの紹介で、とあるTV番組で僕のサーフボードが取り上げられた。この時の司会者がサーフボードを指差し「これがTEDサーフボードですか?」と聞いてきた時、マリブの関係者がすかさず「マリブもあります」と応戦。なかなか滑稽な一幕だったが、それほど当時、TEDはサーフボードの代名詞的存在になりつつあった。

この頃になると、茅ヶ崎の中島松寿もチームに加わり、各大会で優勝や入賞が相次いだ。サーフボードは生産が間に合わないほどだったが、儲けているというには程遠い状況だった。本当はもっと値段を上げたかったが、マリブがTEDより価格が安いため、値上げできなかったのだ。効率が悪いのか、材料費が掛かりすぎているのか、商売の経験がない私には改善のしようがなかった。なにしろ月の〆や支払日といった常識すら知らなかったのだから、商売相手も私に一から十まで教えねばならず、大変だったに違いない。それでも、この頃には無理して’59年式のシボレー・インパラ2ドア・クーペに乗った。

やっぱりサーファーはかっこ良くないと、と見栄を張りたかったのだ。

鎌倉から長沼一仁と川南活が働きたいとやってきた。まだ高校生で、卒業してからにしなさいと断ったけれど、長沼は祖母と母親まで連れてきたので雇用することにした。サーフィンが好きで好きでたまらない青年であり、ドジとはまた違ったタイプのサーフボードを好み、創造力に長けた好青年であった。

ベトナム戦争により、日本に駐屯するアメリカ人サーファーがちょくちょくショップ兼ファクトリーに顔を出し、いろいろとアドバイスしてくれた。なかでもキティホークの乗組員だったデヴィッド・スワンソンとロン・クラークには世話になった。デヴィッドはチャック・デントでラミネーターをしていたので手とり足取り教えてもらい、おかげで全員が素早く綺麗に仕上げる技術を手に入れた。一方、ロンはシェイプをやっていたので何本か削ってもらったが、ドジや長沼には満足のいくシェイプではなかったようだ。日本人には浮力がありすぎたのだ。

アメリカ人との交流で得たものはシェイプやラミネートだけではない。サーフィンのテクニックやライフスタイルなど、TEDの世界観をより洗練させてくれた。デヴィットとロン以外にも、たくさんの米兵が遊びに来てはサーフボード作りを楽しんでいった。

こんな話もある。ある日デヴィッドがひとりでやってきて、「コンタクトレンズを作りたい」とのこと。さっそくユリが日本橋三越に連れていった。彼が言うには「眼鏡は反射して光るから、弾が飛んでくる」そうだ。戦後以降、平穏に生きる僕たちには信じられない話だった。

「ベトナムにもいいサーフブレイクがたくさんあるのだが、狙撃されてしまう」そんなデヴィッドの言葉を思い出す。

アメリカ中をキャンピングカーで旅したマイク真木氏と前田美葉里さん夫婦が、ひときわ綺麗なホビー・サーフボードを抱え、よく七里ガ浜に来ていたのもこの頃だったと思う。フォルクスワーゲン専門店として成功を収めたフラット4の小森氏もサーフボードをオーダーしてくれた。彼はドライブがてら女の子と伊豆へ行き、サーフィンを楽しむのが好きだった。

ある日、鴨川グランドホテルで修行していた大学時代の親友が、「山形の湯の浜温泉にあるホテル経営者がサーフボードを欲しがっている」とのことで、プロモーションを兼ねて遊びに行った。友人の実家が旅館を経営していたので宿泊費はタダ。

1968 山形

しかしひらすら遠いドライブの末に、果たして本当に日本海でサーフィンが出来るのか、心配でならなかった。

山形で出会ったハンテン姿の4人組が、丸太を切り出して削った大きなサーフボードをリヤカーで運んできて、たいそう驚いた。ひとりは白里さんという大工さんだった。赤のペンキで塗られた重いボードを4人がかりで海に運び、そして浮かべた。どっしりとしたそれは、ひとたび加速すると止まらないほどで、ターンが難しかった。とにかく海が好きで、サーフィンを知ってたまらなくなり、見よう見まねで作ったんだと伺い敬意をはらった。まだ私が23、24歳くらいの頃で、白里さんは50歳くらいだったと思う。目は海に入りすぎて白くなっていたが、日本海特有の三角波、それも沖で割れる大きな波を自慢の板で滑り降りる姿は、まさしくデューク・カハナモクそのものだったと、今でも鮮明に脳裏に焼きついている。

霞ヶ関のアメリカ商務省でハンセン・サーフボードの展示商談会があり、ドジは毎日そこに通っていた。社長のドン・ハンセン氏はホビーから独立し、アメリカの3大メーカーと呼ばれるまでにホビーを成長させた男だ。ライダーのマイク・ドイルまで日本に連れて来るなど、プロモーションはさすがだった。さらに16ミリ映画を上映した。日本のサーファーにとってはそれを鑑賞できるだけでも価値があり、プロモーションの在り方に刺激を受けた。いつか映画を作ってみようと思ったのも、これがきっかけのひとつである。

ファクトリーではバーヴェリアンズやグレミーのチーム員が頻繁に訪れ、物珍しそうに仕事を手伝ってくれたが、当時はそんな仲間たちがやがてサーフィンの仕事に就くことになるとは思ってもみなかった。ジミー山田、平井元治、大島君……。そして阿部博こと通称“阿部っちょ”はテッドに就職し、皮剥ぎやサンデイングをこなし、長沼はシェイプ専門となった。

その頃ドジは1台500円の契約でシェイプしていた。この話は瞬く間に湘南に広まり、小室マーボー、大磯から関野兄弟、出川三千夫など、やがて日本のサーフシーンに欠かせない存在となる男たちが、あの頃TEDの門を叩いてくれた。みんなお金がなく、僕もお金を払えなかったので、一升炊きの釜を買って手伝ってくれたみんなにご飯をふるまった。若者たち個性的な人間ばかりだったが、なかでもマーボーはひょうきんだった。波のスープをソープと言ったり、マイク・ドイルをマイク・ドリルと呼んだり、一升釜を抱えるがごとく飯を食らったりしていた。それは天性のようなもので、誰からも愛された。天然とも言える彼の性格はファクトリー外でも発揮され、なんと菓子パンひとつでとあるサーフメーカーにTEDの技術を教えてしまった時はさすがにビックリしたが……。

長沼と阿部っちょは鎌倉からの通いなのに、朝9時から夕方5時まで本当によく働いてくれた。彼らが作業衣で公園を歩いていると、粉が風で舞い、周囲の人に降り掛かるなんてしょっちゅうだった。

ある日ミナミスポーツの南彰社長から電話があり、サーフィンをもっとよく知りたいからと、七里ガ浜の海で落ち合うことになった。長沼や阿部っちょなどグレミー・サーフクラブに総動員してもらい、社長や伊勢丹のお偉いさん方にとても喜んでもらった。以後、ミナミスポーツはさらに取り扱い数を増やしてくれた。社長には仕事の相談もよく乗ってもらった。僕はついついグチを吐いてしまい、儲からないだのと口走ると、「儲けたかったらラーメン屋さんをやりなさい。好きで始めた仕事に失礼だよ」と若い僕を戒めてくれたものだ。

1968年、鎌倉七里ガ浜に集結するTEDオールスターズ。

1968年、鎌倉七里ガ浜に集結するTEDオールスターズ。

左から 出 川 三 千 男( ノ ー ブ ラ ン ド )、 長 沼 一 仁( ブ リ ュ ー ワ ー )、 川 南 活( カ ツ カ ワ ミ ナ ミ・ サ ー フ ボ ー ド )、 平 井 、 T E D 阿 出 川 、ト ミ ー ・ デ ュ ワ イ ア ー 、 ア ン デ ィ ・ ボ ー グ ン 、 故 エ ド 小 川( ド ロ ッ プ ア ウ ト )

この頃になると各地にサーフトリップに行き始めるのだが、どこでも歓迎されたわけでなく、茨城の大洗では警官と朝日新聞社の記者が飛んできた。

「波が高いので海に入る許可は出せない」と警官。

「波がないと出来ないスポーツなんですけど……」と僕。

「とにかく危ない遊びはだめだ」

それでも僕たちは言うことを聞かず、肩サイズの波に乗りっぱなしだった。すると、翌日の朝日新聞に“無謀にも……”という記事が掲載された。サーフィンという遊びがスポーツや文化として理解されるまでには、気の遠くなるような努力が必要だと痛感した。

冬場はスキー選手としてトレーニングに忙しいので、ひたすら来夏に向けて板作りに励んだ。とはいえ、冬でもサーフィンをやってみようと、ライトニング・ボルト製の水上スキー用ウエットスーツを買ってみた。シッカロールを塗りながら、やっとの思いで着るものの、まるで金縛りにあったように体が動かず、冬のサーフィンは諦めていた。

次女が生まれた1968年には、やたらと忙しくなっていた。僕らは百合ヶ丘に引越し、それまで住まいに使っていた神田ファクトリーの2階を仕上げ専門のフロアに充てた。サーフボードの受け渡しを容易にするため、屋根の一部をぶち抜いた。ユリは仕上げの担当。日本のサーフィン界において、ラミネートからピンラインまでをこなせた女性は、後にも先にもユリだけかもしれない。

インターナショナル・スクールに通うブレンツ・アレンが両親に連れられ、リック・サーフボードを抱えてやってきた。父は科学者として商社に研究を依頼され、日本に数年住むことになるからブレンツをサーフィンに連れて行ってくれと頼まれ、快く承諾した。僕はマツダ・ボンゴに乗っていて、週末になるとサーフボードと人を満載に乗せて勝浦マリブへ通った。マリブには砂浜の上に“マリブハウス”があり、マリブ・チームを代表する川井幹夫氏らがよく寝泊りして、最高の波を羨ましくなるほど楽しんでいた。

1960年後半の勝浦マリブ

米沢プラスティック社長の米沢氏はローターリークラブのメンバーでもあり、長いアメリカ生活を体験していて流暢な英語を話した。いつもバーバリーのジャケットとバリーの靴を履き、英国紳士のような人だった。ビジネスではとうてい追い越すことは出来ないと思ったし、下請けを使う仕事のやり方は僕とは根本的に違うので、競争という意識はなかった。まぁ、米沢氏から見たら私など眼中になかったかもしれないけれど。

百合ヶ丘から通う時間が大変で、とはいえ住まいにしていた神田の二階はもう樹脂だらけで帰れないから、代々木参宮橋にマンションを借り、神田まで通う日々が続いた。すべてがうまく流れていたが、ある日一階で仕事中、アセトンの上に置いた樹脂が火を吹き、ヤバイと思って公園に缶を蹴りだす所を近所の人に目撃された。消防署が来て厳重注意されるどころか、操業停止にするとまで言われ、やむなく僕らはまた千住の空いている工場を探すはめになった。

見つけた工場は牛の処分場の隣で、臭いを出そうが火事になろうがお構いなし。車もたくさん停められて最高だった。しかし引越しや工場の改造、再び始まった神田生活などでお金が掛かり、車はパブリカに格下げとなった。

この頃から小川秀行と大野薫がテストライダーとして参加。また、グラッサーの滝はその後、佐藤氏のブランド、D&Sに参加することになる。

一方、長沼は阿部っちょやジミー山田、大島君、田沼進三らとキティ・ーサーフボードを立ち上げ、元水族館だった場所でスタートした。しかし冬に建物が全焼する火事に遭い、解散の憂き目にあってしまった。全国版の新聞に出ぐらいだから、よほど凄まじい火事だったのだろう。

1968 鎌倉 / 阿部博

ドジはTEDに来て技術指導してくれたアーニー田中を頼り、アメリカへ渡り新たな道を歩み始めた。オーストラリアで開催された世界選手権に日本人として初めて出場を果たしたり、雑誌を出したりサーフィンの啓蒙に寄与した。その後、茅ヶ崎でムーブメントを起こしたゴッデスの鈴木正氏の元でシェイプした。彼ら湘南組にしてみれば、わざわざ海から離れた神田にまで行かなくても、湘南を舞台にした方が何かといいと考えたのだろう。僕も後輩のチュウタと湘南の土地を探し回ったり、鎌倉に住んでみたり、いろいろやってはみたが、結局はみんなと競争するのが嫌で、湘南は諦めることにした。チュウタとはTEDの広告写真やグレッグ・ノールの板を撮影してもらったり、常に付き合いがある仲だった。グレッグの板は2本あった。ひとつはミッキードラ・モデル、もう1本はスピードスロットが入ったモデル、ダ・キャットだったのだが、この2本は引き取りに大変苦労した。アメリカの田口さんが送ってくれたものなのだが、正規に輸入されたものではなく、書類不備により渡せないと横浜税関の意地悪そうな課長に呼び出され、一週間も通い続けるはめになった。結局、始末書を書かされ保管料を取られ、ようやく渡してくれた。1本はグレミーの金ちゃんに渡り、もう1本のダ・キャットは、はて、どこにいったんだったか……。

マカハとマリブへ

1968年に入り、今ひとつサーフィン界は盛り上がりに欠けていた。僕は週刊誌の表紙に載ったりもしたが、身近だと感じられる仲間はごく一部しかいなかった。

その頃、厚木基地で働いていたスティーブ・ペーリンというサーファーがいた。彼の弟ジョジョはウェーバーのライダーで、カリフォルニアのマリブに家があるから遊びに来いと常々誘われていたので、マカハ経由で行ってみよう決心した。

それに向けてサーフムービーを作るための本格的な機材を揃えたら70万円にもなってしまった。マカハやマリブへ行く前にテストを繰り返し、特別に作ったボレックスとキャノンのズームは相性が良く、遠いポイントでもばっちり撮影できた。

そんな噂を聞いて、ハワイのクラレンス・マキさんを紹介してくれた石渡氏が、マカハでの撮影許可とマキ邸の滞在許可を貰ってくれた。クラレンスさんはホノルル市長の秘書に近い仕事をしていて、いろいろなパーティーに連れていってくれた。あるチャリティ・パーティーで市長を紹介してもらい、サーフィンを紹介するための映画を日本から撮りに来た、という目的を話すと大いに喜んでくれた。サーフライン・サーフショップに行き店内を撮らせてもらうと、オーナーのフレッドがサーフボードの品定めのポーズを取ってくれた。

それにしても、マキさんは只者ではなかった。あちこち連れ回してくれる代わりに観光名所を撮らされたりしたが、プレスリーのブルーハワイに出演した際の写真がオフィスに飾ってあるなど、なかなかのタレントである。写真も映画も撮れる人で、ローライ・フレックスの二眼レフカメラのハウジングまで自作でこしらえていた。息子のラスティと一緒にクイーンズへ連れていってもらい、僕もライディング写真を撮ってもらった。この時に乗ったボードはホビーのコーキー・キャロルモデル。一時期に比べサーフボードは短くなり、それは8’9”の’68年後半モデルだった。

ワイキキでもマキさんを知らない人はいなかった。デューイ・ウェーバーのハワイ店にも連れて行ってくれて、ウェーバー本人とも久し振りに会えたのだが、彼はハレイワで鼻筋を切ってしまい、残念ながらその日のうちにメインランドへ帰ってしまった。

マカハの波は6フィートで、大会をやるという連絡がマキさんに伝わった。翌朝、そそくさとクッキーとコーヒーで朝食を済ませてマカハへ向かった。ビーチへ着くと、マキさん専用の駐車場が確保されていた。しかも撮影に最適な場所まで用意してくれていたことには恐縮した。波は写真で見たのと同じように、美しくブレイクを繰り返していた。そして多くのサーファーが練習。タンデムのジョージ・ダウニング、息子のケオニ、マーサ・サン、ジョイ・ハマサキ、ジェフ・ハックマン、キース・ポール、コーキー・キャロルなど。一番嬉しかったのは映画ファイヴ・サマーストリーズのジム・フリーマンとグレッグ・マクギリーバリーに会えたこと。

彼らとはサーフィン映画について熱く語り合ったものだ。

大会のジャッジにはデル・キャノンも参加し、豪華な顔ぶれであった。途中、私の名がアナウンスされたのでシャロン・ウェバーやコーキー・キャロルが寄ってきて、に興味があるし、チャンスがあったら日本に来たいといっていた。試合がスタートすると、グレッグは16ミリカメラをハウジングに入れ、吸盤でボードのノーズにつけて沖へパドルアウトしていった。この頃から本格的に水中撮影シーンが多く露出されるようになってきた。

ホットドッグをかじりながら、なんとか大会を撮り終えた。

写っているかどうかの心配もあったが、皆が気持ちよく接してくれたのが嬉しかった。後日、僕はこの大会に関する記事を全日本サーフィン選手権のパンフレットで紹介した。それほど大会の在り方について大いに参考になった。

マキさん家族のホスピタリティに深く感謝の意を表し、僕はハワイを後にマリブへ向かった。

LA空港にはスティーブ・ペーリンがスーパーチャージャー付きのフォード・マスタングで迎えに来てくれていた。マリブの中腹に建つ、センスの良い建物が彼の家だった。両親は皮革製品で成功を収め、ダウンタウンに工場兼オフィスを持っていた。スティーブの奥さんはジーンズのデザイナー。弟ジョジョのトヨタ・ティアラが僕の滞在中のアシとなってくれた。

僕はまずハリウッドでフィルムの現像を済ませ、デイナ・ポイントにあるホビーとサーファー・マガジン社を訊ねた。マリブから意外と遠くてジョジョに済まないと思ったが、彼はビートルズのオブラディ・オブラダのエンドレスカセットを聴き、マックをかじりながら運転し続けてくれた。おかげでホビーでは買い物を、サーファー・マガジン社ではジョン・セバーソンがマウイに行っていて不在だったが、ダン・クレマースと話が出来た。ダンからお土産としてディケールやステッカーをたくさんもらった。サーファー・マガジンを見ると、サーフボードやウエットスーツ、Tシャツ、トランクスなどの広告だけで一冊が成立してしまうほどだった。それはサーフィンがビジネスとして市民権を得ている証で、日本がこうなる日が来るのは一体いつになるのだろうと思った。

何日かして、今度はベンチュラのカール・ポップの店を訪ねた。ライダーであるボブ・クーパーの独特なノーズライド、職人カール・ポップ、アイデアマンのトム・モーリーらが織り成すスタイルと経営術を勉強したかったのだ。

小さく静かな町に小さな店を構え、カウンター越しにトム・モーリーがいた。そして彼みずから工場を案内してくれた。カウンターの裏から工房へ入ると、まずシェイピングルームがあり、エアーガンで粉を飛ばして次の部屋でラミネートをする。次の部屋は裸でサンデイングしても粉が体に付着しないくらい、バキュームが効いた部屋だった。さらに奥はウマがたくさんある部屋で、8本を一度に仕上げられる広い空間だった。整頓が行き届きチリひとつない。水研ぎとバフ掛けで仕上げ、完成したボードを抱えてドアを開けると、そこは再びショップであった。なんと素晴らしい設計であろう。

カールとトムは後に違う会社を起こすことになる。トムはモーリーブギーで大成功を収め、会社を売ってハワイ島へ移住。そして地球エネルギーについての研究をはじめた。カールはウェイブセットというフィンの会社を興し、日本でも販売を試みたが、あまりにも需要が少なすぎたようだ。その後何年かして、ハニカムを使ったウェイブという既成概念を打ち破ったボードで再び業界に戻ってきた。まさかそのボードを自分が扱うハメになるとは、この時の僕はまだ知る由もない。

久し振りにウェーバーの店も訪ね、Tシャツやステッカーを大量に買い込んだ。工場に入ると、ハロルド・イギーがニューモデルをシェイプしていて、それは見るからに薄く、短かった。ファクトリーにはロッカーを一定に削る機械が設置されていた。これがあればシェイプの苦労が半減するし、製品は安定する。僕は頭の中で完璧なまでに設計図を描き、焼き付けた。

スティーブはカメラのセールスマンとして忙しく動き回り、私の面倒など見る暇がない状態であったが、運よく弟の友人で、河本元大臣の次男である河本次郎君がニューヨークから遊びにきていた。しかもステーションワゴンで来てくれた彼は、僕の仕事を快く手伝ってくれた。

スティーブの家から小さな谷越しに見えるガラス張りの家があり、それは医者の建物だといっていた。反対側は弁護士の家。この地区に住む人々の所得や階層は明らかに他と違っていた。それがアメリカにおける平等のカタチなのだ。日本では金持ちも貧乏もないミソクソ一緒な社会を平等と考える人が多くいるが、それでは人は努力しないし快適さも生まない。

フィルムの現像が上がり、皆で試写すると、とても良く撮れていた。スティーブの家族にも褒められ、不安は解消された。

スティーブが久し振りの休暇が取れたからスキーに行こうというので、あのミッキー・ドラにプッシュされたブッチリンドンを誘ってマモス・マウンテンへ行った。友人のロッジで三日間、とにかく長いコースを飽きるくらい滑った。夜は懐中電灯とワインを手に、ホットクリックへ毎晩通うのがスキー以上の楽しみだった。皆、素っ裸で適当に酔い、女の子まで素っ裸でそのまま湯から上がる。酔いが手伝い雪道で大股を広げて転ぶと、何本もの懐中電灯がある一点を目がけて照らすのだ。女の子は恥ずかしがるわけでもなく、笑いこけて実にあっけからんとしていた。まったく病みつきである。

LAに戻り、マリブの目前に住むジャーナリストであり、サーフィンという本を書いたピーター・ディキソン氏にも会うことが出来た。たまたま私が持っていたアサヒ・ペンタックスに興味を持ち、どうしても譲ってくれというので、私もボードを買って帰りたかったから大助かりであった。

外房開拓

日本に帰国した。現実はマリブの優雅な生活とは程遠く、悲惨な有り様という言葉がピッタリだった。狭く、家同士がひしめきあい、景色も見えない。この生活から早く脱出したい。

それには成功するしかなかった。

さっそく取り掛かったのは、サーフボードでより効率良く利益を上げることだ。頭の中の設計図を頼りに、ロッカーを調整する装置を義兄が作ってくれた。この時ばかりは神田に店がある強みを発揮した。秋葉原へ行けばどんな工具も揃ったし、溶接屋だってある。義兄はアメリカで見たのとそっくりに作り上げてくれた。しかしフォームのスキン層が固く、ビットは特注。それでもダメで、ついに僕らはフォームを自分で発砲することにした。フォーム発砲はうまく成功し、コスト面でも格段の利益が出せるようになった。

太東 1968

マカハで撮影されたフィルムはTBSのヤングセブンツーオーで20分も放送された。しかも司会者の北山修氏とのやりとりがあり、サーフィンが全国規模に伝えられた初めの出来事だったかもしれない。その後、サーファーとして加藤和彦さんたちとのヤング朝食会にも出演するようになった。僕自身の知名度が上がることで、全国からサーフボードの問い合わせが来るようになった。

生産数が上がったのはいいが、それが原因で千住にも消防署から改善命令が出てしまった。東京で新規に工場を構えてサーフボードを生産するには莫大な設備投資が必要で、その費用があるなら、東京ではなく海の近くに土地でも買ったほうが特だと僕は思った。しかも東京とは百八十度違う田舎の方が返ってアメリカ的だと思い、僕は外房方面に引っ越す決心を固めた。決めたとは言っても、お金は一銭もなかった。

当時の外房はなぜか閉鎖的な空気がはびこっていた。色々探し回ったあげく、太東はいい波が来ていてサーファーもいない。漁業組合の通称ヤマさんの後押しもあり、太東灯台の入口の角地に最高のロケーションを見つけて即決した。地主に百坪欲しいと言ったところ、「一反部ではないと売れない」と言われたが、そもそも“一反部”という単位が分からない。聞いてみると、それは約300坪に値するとのこと。まるっきり金がなかった僕は、地主とこう交渉した。まず、この土地を買うことを前提として、建物を建てさせてもらう。で、夏の終わりまでに土地代が払えなければ、建物は地主が貰える、という条件だ。これで証文を交わして一件落着。

太東のファクトリーには千住の工場から小野君が参加。そして神田の行きつけのガソリンスタンドで働いていた野口君も参加してくれた。この頃のテストライダーは小川秀行、大野薫、川南活となっていた。彼らのお陰で新しいサーファーが増え、顧客も増えていった。そういう意味でも広い工場、しかも文句の出ない場所が必要だったから、金もないのに行動が先行してしまったのだ。春前には本格的に生産を開始しなければ、地主との約束が果たせない。

工場の外観が建ってからは小野君や野口君、そして僕とで太東の関田荘に季節労働者のごとく泊り込み、サーフボードが製作しやすいよう内装を造作した。80坪の床を張るために、毎日どさっと置かれた生コンを奥まで運び、平坦にならす作業を延々と続けた。しかも時間が経つと固まってしまうので、休む間もなく働き続けた。

宿泊料金を安くしてもらった代わりに食事はお粗末で、スタミナを保つために昼は毎日、松風のスタミナ定食を平らげた。今の僕にとっては伝説の店である。ラーメンが食べたい時は太東漁港の入口にあった神田ラーメン。ここの特色は、ラーメンを運んでくる時にオヤジの親指がしっかりとスープの中に入っていること。僕らはそのラーメンを親指ラーメンと呼んだ。当時の岬町には食堂と呼べる店が数件しかなく、ましてやスーパーなど一件もなかった。そこで民宿のおばさんが気を利かせ、すき焼きを作ってくれたのだが……。

「おばさん、牛肉は入ってないのですが?」

「こっちは豚バラでやるのよ」

「えっ、そうなのですか?」

「肉屋は牛肉を扱ってないのよ__

当時の外房はまず食の不便さに慣れることが先決だった。

床が乾くまでの時間は中に入れないので、毎日のように勝浦マリブへ出掛けては良い波を楽しんだ。僕ら三人だけで波を独占できた日もあり、地獄のような生コン引きの後だけに、それは幸せなサーフィンだった。

無心で作業したおかげで工場は一ヶ月も掛からずに完成。

中で寝泊り出来るようにし、まかないのおばさんを雇い、僕は神田に戻って営業活動を再開した。注文をたくさん頂いたのだが、一向にサーフボードが上がってこない。急いで太東へ行ってみると工場はもぬけの空。聞くと、毎日マリブに通っていてサーフボードを作る時間がない、とのこと……。再び私の単身赴任が決定した。

川南活ことカッちんが発泡をやりたいと言ってきた。少しは助かるかと思いきや、10本発泡して、使えるのは5本くらい。最初はやればやるほど赤字が増えた。型から取り出し、表面に気泡が見えたらそれは失敗を意味するので、削らずに捨てられるからまだいい。逆に、良く出来たフォームだと思ってシェイプを開始し、削り終わる寸前、つまり仕上げ用のペーパーを掛けた時に大きな気泡が現れた時は、もうカッちんの頭をポカリとやる程度では気が治まらなかった。顔では平静を装い、頼むから魂を込めて発泡してくれ、と繰り返し言いきかせた末、成功率は8割にまで上がった。そんな彼も今では押しも押されぬ名シェイパーである。前述した経験がどこかで活きたのかどうか、それは定かではない。

工場のゴミは南風の雨の日に、夷隅河口で真っ黒い煙を上げながら焼却した。そんな時代だったのだ。今では有名な夷隅の河口だが、当時は誰もサーフィンなどしていなかった。僕らを世話してくれた漁業組合のヤマさんは、「河口はいつもチューブ巻いているぞ」が口癖だった。太東よりも良い波だし、どうしてやらないの? と言わんばかりであった。

夷隅河口はかつて太東灯台寄りの方が波が良かった。防波堤の工事が始まったばかりの頃で、鍵を付けっぱなしのブルドーザーがあり、暗黙の了解でヤマさんは自由に使うことが出来た。それに乗って河口へ行くと、本当にすごいチューブが巻いていた。ヤマさんと岡本ミッチャンが言うには、太東よりも河口のほうが乗り易いとのことだった。サーフボードはロングからショートが主流になりつつある時代で、当然それぞれに合ったポイントがあって当たり前。夷隅河口は太東でいえば崖下のステイーブス・ポイントの波質に似ていて、それをより速いブレイクにした感じの良質な波だった。

工場での仕事を終えると夷隅河口でのサーフィンが日課となり、やがてチーム員も入り、口コミでTEDの存在が外房に広がっていった。一方、湘南についても同じような状況で、長沼やドジ、そしてエドらが随分とポイントを開拓したようだ。それぞれ好みの波があったに違いない。サーファーは得てして自分にとってのヒーローがいるもので、ドジはミッキー・ドラ、エドはフィル・エドワース、長沼はビリー・ハミルトン、カッちんはオウル・チャップマンだったそうだ。

めちゃくちゃ忙しくなってきた頃、ヤマさんの紹介でもう一人の若者がやって来た。蛸操である。この頃のTEDは切り盛りの中心が野口君と小野君になっていた。多忙を極めた状況で、サーフィンの製造技術うんぬんを教える余裕がなかなか取れなかったが、それでも良く働いてくれた。

忙しいながらも、頭の中は夏終わるとボードが売れなくなるからと、あせる気持ちを抑えながら1日に16本の板をシェイプした。効率良く、そしてロスを少なくするために発泡の型もサーフボードに合わせて短くしたり、幅を狭くするためのアタッチメントを開発した。

当時、TEDで働いてくれた人間は、変わり者といったら全員が変わり者で、よく事業が成り立っていたものだと自分でも不思議に思うくらいだ。はたから見たら僕らはきっと宇宙人のように写っていたに違いない。

レニーというアメリカ人もよく泊まりに来ていた。当然、英語が達者で、いろいろな情報を的確に分析出来る男だった。特にサーフィン談義には熱が入り、そんな会話の中からエドモデルが誕生した。エド自身にもコミッションが入り、少しずつビジネスの面白さを感じていたに違いない。彼の父は大手の商社マンだったが、エドには面白みに欠ける人生に写ったようで、そんな当り前の人生よりも自分の夢と野心に賭けてみたかったのだと思う。ご両親はエドが私と出会ったことを相当後悔していたようだ。

そんなエドモデルは生産が間に合わないほど良く売れた。小遣い稼ぎのつもりが普通のサラリーマン以上の収入となり、しかも好きなサーフィンを好きなだけできるとなれば、やはり就職という言葉は頭から消えていく。サーフボードで食べていくという揺るぎない決断をしたエドは、両親の気持ちをついに動かし、父親を連れて神田に来た。エドの父は自分のやりたいことが出来なかった後悔を息子の秀之にはさせたくないと、好きなことをやらせることにしたようだ。こうしてエドが立ち上げたのがドロップアウト・サーフボードである。この時代に大学まで出て、就職せずに遊びを糧に食べていく。ドロップアウトが名ばかりのブランド名でないことが良く分かる。

1970年代に入るとサーフボードは一気にショート化が進み、同時にビジネスでも核分裂が起き始めた。エドは阿部っちょをヘッドシェイパーに起用し、ラミネーターには岩瀬を育て、最高のボードが生産出来ると評判になっていた。長沼は、茂木たちと長沼サーフボードを立ち上げ、後にディック・ブルーワーを展開する。茂木は独立後にレイドバック・コーポレイションを立ち上げ、映画の配給を生業に選んだ。田沼と出川はパイオニア・モスを立ち上げた。善家の活躍も手伝いスノーボードでもビジネスを大きくするが、後に善家も出川も自らのブランドを立ち上げる。特に出川のノーブランドは時流に乗り、目覚しい勢いで成長を遂げた。現在、カッちんはカツカワミナミ・サーフボードを立ち上げ活躍中だが、それ以前には大野薫や芝田満之とでパイナップル・ベティーズを目白で発起。さまざまなジャンルの人たちが出入りする一風変わったサーフショップだった。映画フリーライドで大当てしたのだが、目白のオーナーが交通事故で亡くなり、鵠沼でショップを再開した。芝田はカメラマンを志ざし、現在ではTVのCFを撮るなど、横山タイちゃんらと共に日本にサーフィンを伝え続けてきた。ドジもコスミック・ブランドのサーフボードで成功するも、商売は性分に合っていないようで、サーフィン界のエンターテイナーとして記事を書いたりするようになった。先日TVを見ていたら、最近では海オヤジと紹介されていた。彼と一緒に組んでいた飯尾君は日本サーフィン連盟の会長にまで登りつめた。坂本昇は鵠沼海岸にパイプライン・サーフショップを開いたという。

1970年以降、サーフィンは本格的にビジネスとして活性化し、とにかく忙しかった。僕が作ったフォームをドジや長沼が使ってくれて、それを届けるためのアルミコンテナ付トラックを買ったのもこの頃だった。

1971年当時のTEDで作った広告。左からTED阿出川、 チ ー ム ラ イ ダ ー だ っ た 川 南 活 、大 野 薫 、星 印 の 男 は 岡 野 教 彦 。

車と言えば、もう一台はダットサンのトラックを改造したもので、最高にカルフォルニアしていた。コラムシフトをフロアシフトに換え、パネルはリアルウッドを使ってメーターはすべて丸型にした。デフを含めてアンダーはオールクロームメッキ。アクセルは足型、車体は紫のメタルフレーク。タイヤはグッドイヤー、平凡パンチなど多くの雑誌に載り、僕は有頂天だった。

ヒッピーの影響も色濃く、皆、長髪にヒゲを蓄えた。サーフィン大会ともなると、まるでイエス・キリストの集いのように誰が誰だか分からなくなっていった時代である。音楽はピンクフロイド、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ニール・ヤング……サーファーに限ったことではないが、ベトナム反戦運動にかこつけたラヴ&ピースの流れがアメリカから押し寄せていた。何を意味しているのか分からないド派手な総しぼり(タイダイ)

Tシャツまで現れ、挨拶は2本指のピースサインだった。__